Un tiempo demasiado rico en miserias (Periodismo Gonzo)

Introduce un texto aquí...

El café o la forma mínima de la rebeldía

Preparar café en la actualidad se ha convertido en un gesto de desafío, de rebeldía.

No es un gesto heroico.

No incendia ciudades ni convoca multitudes.

Pero resiste.

Y toda resistencia comienza ahí: en la negativa íntima a dejarse absorber por la forma que el mundo pretende imponer.

La época nos exige velocidad, transparencia, rendimiento.

El tiempo debe ser útil.

El cuerpo, productivo.

La mente, funcional.

En este orden sin misterio, detenerse a preparar café es una interrupción.

Una grieta.

Una insubordinación delicada.

Albert Camus llamaba ""lucidez"" a la conciencia que no se engaña, que reconoce el absurdo de la existencia y, aun así, se rehúsa a abdicar de la vida. La rebeldía, para él, no destruye el mundo: ""lo sostiene en su dignidad"". Acepta la condición humana y al mismo tiempo rechaza toda forma de negación del hombre.

Preparar café es un acto lúcido: afirma la vida sin prometer salvaciones, sin construir ídolos, sin mentirse.

El agua que hierve, el grano que se muele, el aroma que asciende:

todo ocurre lentamente, como si el tiempo, por un instante, recordara su función original: ""ser vivido"".

En una civilización que acelera para no pensar, este gesto se vuelve político.

Porque es un "no" pronunciado sin violencia.

Un límite trazado sin consignas.

Un acto que no destruye nada y, sin embargo, ""desobedece"".

El sistema quiere cuerpos disponibles, mentes saturadas, sujetos dóciles.

El café reclama presencia.

Atención.

Silencio.

Y en esa exigencia mínima se protege algo irrenunciable: el derecho a habitar la propia existencia.

No se trata de cambiar el mundo.

Se trata de no dejar que el mundo lo cambie todo.

Por eso, cuando preparo café, no estoy perdiendo tiempo.

Estoy defendiendo una forma de estar en él.

Una forma humana.

Frágil.

Lúcida.

Apuntes para no putearle al cielo

Llueve. Llueve como si el cielo hubiera leído a Marco Aurelio y hubiera decidido ejercitar la indiferencia. "Da igual", parece decir el agua al caer. Yo salgo lo mismo. No por valentía, sino por terquedad: vicio estoico mal entendido.

—No depende de vos que llueva —me digo, citándome mal—.

—Pero sí depende de vos mojarte —me contesto, empapándome con método.

Camino bajo la lluvia como quien atraviesa un argumento moral. Cada paso es una premisa resbalosa. Epicteto me acompaña desde algún rincón de la memoria: "No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede". Mentira piadosa. Me afecta igual, pero ahora puedo nombrarlo con elegancia griega.

Un charco enorme bloquea la vereda. No hay forma elegante de cruzarlo. Salto. Caigo mal. Me mojo. Perfecto. La realidad siempre cobra entrada.

Las zapatillas chupan agua como esponjas existenciales.

Me refugio bajo un alero. El vidrio del negocio cerrado refleja una versión mía ligeramente más patética: pelos húmedos, ojos cansados, cara de tipo que leyó demasiado y actuó poco. El reflejo me interpela como un mal profesor de filosofía:

—¿Todo este pensamiento sirve para algo?

—Sirve para no hacer —respondo—. Para justificar la quietud con palabras

largas.

La lluvia cae como un arcano. Siempre igual, siempre distinta. Mark Fisher tenía razón: el clima también está atrapado en el realismo capitalista. Llueve como si no hubiera alternativa. Como si el sol fuera una utopía pospuesta para otro sistema.

Sigo caminando. El paraguas es una derrota anticipada: se da vuelta con el viento y confirma mi teoría de que todo intento de protección es precario. Pienso en Nietzsche empapado, puteando a Wagner, resfriado, diciendo "amor fati" mientras estornuda. Nadie piensa mejor por estar cómodo.

La lluvia ya no molesta: disciplina. Me ordena. Me baja el volumen del mundo y me sube el del monólogo interno. Pienso mejor mojado, incómodo, levemente enojado. Como si el pensamiento necesitara fricción para arrancar.

Pienso que el cuerpo siempre desmiente a la filosofía. El estoicismo es hermoso en abstracto, pero probado en una vereda rota un miércoles lluvioso, pierde glamour.

—Aceptá lo que es —me ordeno.

—Acepto —respondo—, pero protestando en silencio.

La lluvia borra la ciudad. Todo se vuelve gris, homogéneo, casi romano. Me gusta esa austeridad forzada. Séneca aparece como una voz cansada pero firme: "Sufrimos más en la imaginación que en la realidad". Miro mis medias mojadas. Objeción empírica: a veces la realidad hace bien su trabajo sin ayuda de la fantasía.

Me refugio bajo un árbol raquítico. Error conceptual. El árbol chorrea más que el cielo. La naturaleza nunca prometió cuidarnos. Marco Aurelio lo dijo sin anestesia: "La naturaleza no te debe nada; vos le debés todo". Tomo nota mental mientras el agua me cae por el cuello.

—¿Para qué tanta lectura si igual terminás acá, mojado y solo? —me provoco.

—Para no desesperar —me respondo—. Para fracasar con argumentos.

Viento. El paraguas se da vuelta. Momento pedagógico. Epicteto sonríe desde la ruina: "Si querés progreso, aceptá parecer un tonto". Camino con el paraguas roto, como un cínico moderno, ridículo pero coherente.

La lluvia ya no es enemiga: es ejercicio espiritual. Cada gota entrena la paciencia, cada charco refuerza la idea de límite. El estoicismo no te salva del mundo, apenas te enseña a no pedirle demasiado.

—No controlás el clima —me digo.

—Pero controlás la respuesta —me contesto, aunque sé que es una aspiración, no un logro.

Llego a casa empapado. Me saco la ropa como quien abandona una tesis fallida. Mate tibio. Cuaderno abierto. Afuera sigue lloviendo con obstinación cósmica. Adentro, escribo.

Séneca vuelve para cerrar el día: "Mientras posponemos, la vida pasa". No resolví nada, no alcancé la ataraxia, no fui sabio. Pero caminé bajo la lluvia sin huir, pensé sin anestesia y escribí sin esperanza de utilidad.

Y eso, para un estoico de barrio y un gonzo cansado, ya es una pequeña victoria contra el caos.

Manual para no ser feliz (según Schopenhauer, mientras el mundo insiste)

Me levanto y el mundo ya está ahí, reclamando algo.

Que produzca, que desee, que mejore, que sea feliz.

Como si la felicidad fuera un trámite pendiente en la AFIP del alma.

Converso de libros que me gustan. Disecciono películas que nadie conoce. Escucho música poco prestigiosa. Fotografió sensaciones que nadie tiene y pierdo el tiempo haciendo listas de relativa importancia. Con una niñez que fluctúa entre la aprensión y el temor a PENNYWISE y el amor infinito a ART THE CLOWN. Bailando el pogo del payaso asesino antes de que se pusiera de moda.

Crecí con la falsa creencia, de que no podría realízame como persona o ser feliz hasta conocer a la adecuada. Este dogma se arraigó en mi ser por una prematura exteriorización de sentimientos provocados por canciones tristes de post punk, dark y Sad y a equivocas interpretaciones de libros y películas que vi y leí respectivamente. Cómo así también seguir dogmáticamente al máximo representante del pesimismo filosófico: Arthur Schopenhauer.

Las chicas no comulgaban con estos gustos y esta forma de pensar.

Schopenhauer lo hubiera sabido de inmediato: ""el día empezó mal porque empezó"".

El error está en creer que la felicidad es un lugar al que se llega. Una meta. Un premio. Una foto sonriente que alguien sube a Instagram con filtro Valencia y una frase robada del estoicismo mal leído. Pero no. Para Schopenhauer, vivir es estar atado a una ""Voluntad ciega"", una especie de motor oxidado que nunca se apaga y nunca queda satisfecho.

Deseás.

Conseguís.

Te aburrís.

Volvés a desear.

No hay descanso. Solo una breve tregua entre dolores.

La felicidad, dice Schopenhauer desde su escritorio oscuro del siglo XIX, ""no es un estado positivo"". Es un mito moderno, una estafa metafísica. El placer no es felicidad: es apenas el momento en que el dolor se toma un café y vuelve enseguida.

Por eso la vida no es trágica ni heroica. Es peor: ""es repetitiva"".

El mundo no está mal diseñado; está diseñado exactamente así. Si fuera bueno, no necesitaríamos alcohol, música, sexo, pantallas, libros de autoayuda ni frases motivacionales en tazas. Todo eso no es disfrute: es anestesia.

Schopenhauer no te dice "sé feliz".

Te dice: ""no seas idiota"".

No esperes demasiado.

No desees en exceso.

No te expongas más de lo necesario.

La sabiduría no consiste en alcanzar la felicidad, sino en ""evitar el sufrimiento evitable"". Lo demás viene solo, como una gripe emocional.

A veces, hay pausas. Momentos raros. El arte, por ejemplo.

Escuchás una canción, leés un poema, mirás una película que no promete finales felices. Y por unos minutos dejás de querer cosas. No sos alguien que desea: sos alguien que mira. Ahí, apenas ahí, el mundo deja de doler.

Después vuelve.

La ética tampoco salva. Ser bueno no te hace feliz, pero al menos ""no empeora el infierno ajeno"". La compasión no arregla el mundo, pero baja el volumen del grito colectivo.

Y si sos más fundamentalista—si te cansaste de perder— está el ascetismo: querer menos, necesitar menos, esperar menos. No como virtud moral, sino como ""estrategia de supervivencia"".

Schopenhauer no promete luz al final del túnel.

Promete algo más honesto: ""menos golpes contra las paredes"".

En un mundo obsesionado con "estar bien", Schopenhauer es el tipo que se sienta en la barra y te dice, sin rodeos:

"No vinimos a ser felices. Vinimos a resistir con dignidad."

Y, curiosamente, en esa renuncia, en ese abandono de la ilusión, aparece algo parecido a la paz. No alegría. No euforia.

Algo mejor: ""lucidez sin engaño"".

Eso —solo eso— ya es bastante.

Dune en el cine de barrio: miedo, asco y arena en la fila de la boletería

Fui al cine a ver "Dune" como quien va a votar: sin esperanza, con culpa y con el presentimiento de que algo caro me iba a salir mal. No era un IMAX futurista, era un cine de barrio reciclado, con alfombra gastada y un cartel luminoso que todavía promete "estrenos" como si eso significara algo en un país donde el futuro siempre llega con recargo.

En la fila para sacar la entrada había más tensión que en Arrakis. Una señora preguntaba si había descuento para jubilados. Un pibe comparaba precios como si estuviera eligiendo bonos soberanos. El pochoclo costaba lo mismo que media hora de terapia. Pensé en Thompson y su ética del exceso: ""si vas a ser estafado por el sistema, al menos hacelo con estilo"".

Entré a la sala con la sensación de estar cometiendo un pequeño acto de lujo obsceno. Ir al cine hoy es un gesto de clase, una performance económica. Bukowski se habría reído: "pagás para sentarte en la oscuridad y que te digan que el mundo es una mierda". Tenía razón, pero igual pagué.

"Dune" empezó lenta, solemne, con ese ritmo de película que sabe que el tiempo es poder. Villeneuve filma como un emperador: no apura a nadie, no pide disculpas. Afuera el país corre, adentro la película se toma tres minutos para mostrar una nave aterrizando. Caparrós estaría pensando en eso: ""la distancia entre la épica y la vida cotidiana"", entre el mito y el tipo que acomoda las butacas por dos mangos.

Paul Atreides aparece como el heredero melancólico del imperio. Un chico con privilegios, destino y dudas. Lo miré con sospecha argentina: acá desconfiamos de cualquiera que diga "no quiero el poder" mientras lo hereda. Ya vimos esa película. Varias veces. Siempre termina mal.

La especia controla todo: economía, religión, política, visión del futuro. No pude evitar hacer la traducción automática: soja, litio, dólares, datos, lo que venga. Herbert entendía algo que acá sabemos de memoria: ""los recursos no se administran, se disputan"", y siempre los paga otro.

Mientras la película avanzaba, el cine crujía. Literalmente. Un parlante fallaba. Alguien tosía como si estuviera atravesando el desierto sin agua. La épica galáctica luchaba contra la realidad material del cine de barrio, y perdía por puntos. Thompson diría que ahí está la verdad: en el choque entre el delirio y lo concreto.

Y sin embargo, funcionaba. "Dune" te absorbe incluso con la pantalla un poco opaca y el sonido irregular. Tal vez porque la película habla de imperios que se derrumban lentamente, y nosotros tenemos entrenamiento en eso. Sabemos reconocer una decadencia cuando la vemos.

Cuando terminó, nadie aplaudió. Salimos en silencio, como después de un velorio caro. Afuera, la calle seguía igual: kiosco, colectivo, precios escritos con fibrón porque mañana cambian. Arrakis había quedado atrás, pero no tanto.

Caminé pensando que "Dune" es peligrosa de una manera sutil. No te vende felicidad, te vende sentido. Y en países donde el sentido escasea más que el cambio chico, eso es una droga fuerte. La especia del cine.

Caparrós anotaría algo sobre la necesidad de creer en relatos grandes cuando los chicos ya no alcanzan. Bukowski se prendería un cigarrillo y diría que todo es una estafa igual. Thompson estaría buscando el ángulo exacto donde el delirio se vuelve verdad.

Yo solo fui al cine de barrio a ver "Dune".

Salí pensando en imperios, inflación y destinos inevitables.

Eso, en la Argentina, cuenta como una experiencia mística.

Cine

Era 1980. El año donde aparece la tv en colores en Argentina y que mataron a Lennon. El año en que duplicamos la deuda externa y que 58 países boicotean los juegos olímpicos de Moscú por la invasión soviética a Afganistán. El año donde me empezaron a dejar a ir al cine solo los sábados a la noche.

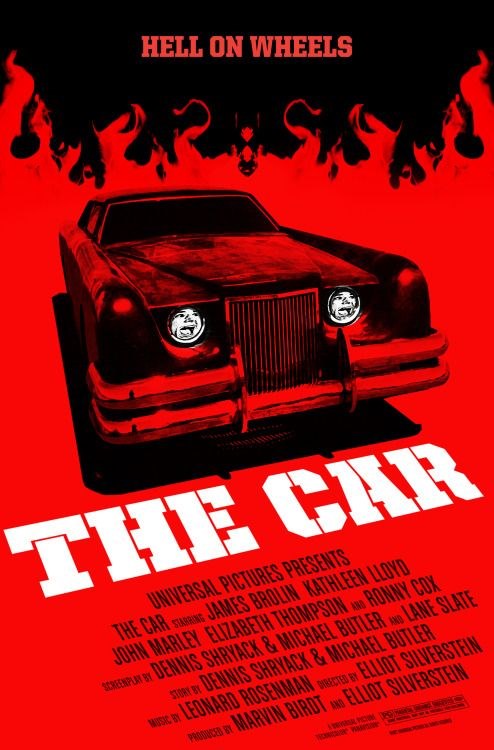

Una noche de esas, noche fresca de otoño fui al Gran Ocean, una de las dos salas que había en la ciudad donde aún vivo. En esa época daban dos películas la primera era siempre más vieja y la segunda un estreno. No recuerdo cual era el estreno que proyectaban, pero si la primera que era The car, El auto, también conocida como asesino invisible.

La trama es de un auto negro sin conductor que atropella y mata gente, una pareja de ciclistas, un muchacho que hacía dedo entre otros.

El investigador Wade se obsesiona con detener a este asesino invisible.

Por una persona que vio el auto saben que no lo conduce nadie. Wade es perseguido por el automóvil y entra en un cementerio, el vehículo no ingresa por ser terreno consagrado, algo que con los años vi y leí en distintas historias y mitologías.

La película me gusto y me espeluzno bastante, a tal punto que durante la proyección del segundo film no podía quitar mis pensamientos de lo que había visto.

La función culmino a la 1 de la madrugada, el último colectivo a mi casa distante 20 cuadras del cine, pasaba a las 12,40 hs. Así que como cada sábado a la noche debería volver a casa caminando. Para acortar la distancia enumeraba mentalmente las películas que había visto ordenándolas por actores y nivel de fervor inducido.

Cuando llevaba unas diez o doce cuadras siento que me seguía un auto. Era color celeste clarito iba despacito al lado mío. Al rato me invitaba a subir y me decía que me acercaba hasta mi casa. Sugestionado y asustado solo atine a apresurar el paso. El conductor me decía que era tarde y que un chico tan bonito no debía andar solo por la calle, que me podía pasar algo y que el me cuidaría.

Ya a esta altura empecé a correr pasé la placita y entre en el descampado que tenía caminitos como senderos marcados por la gente al pasar por ahí. A los costados había malezas de pasto ruso o sorgo de Alepo que alcanzaban una altura considerable de un metro y medio. En esos yuyales me escondí. Al cabo de uno 40 min en que estaba callado sin hacer ruido salí, sigilosamente miré hacia ambos lados de la calle y no vi rastros del auto. Corrí las 2 cuadras hasta mi casa. Sigilosamente entre en mi hogar y ya en mi cama no pude conciliar el sueño meditando sobre lo que había vivido y pensando que era una especie de aventura. Hoy con el peso de los años reflexiono de lo que me podría haber pasado esa noche fresca de otoño.